niponica is a web magazine that introduces modern Japan to people all over the world.

2015 No.17

日本のミニチュア力

玩具を超えた玩具

アニメキャラクターや乗り物や動物、美術品までを網羅する日本の模型は、多様さと高い品質に定評がある。

精巧な模型づくりの秘密を探して、ふたつの製作現場を訪ねた。

写真●名取和久

プラモデルのリアリティを生む町工場の職人技

東京の下町、江戸川区にある秋東精工は、プラスチックを射出してプラモデルをつくる「金型」のメーカーとして、1978年に創業した。プラモデルの金型は、多くのパーツを1枚に組み合わせて成型するため、それぞれのパーツでわずかな歪みやサイズのズレが出やすいが、接着剤を使わずに組み立てる「はめ込み式」の金型づくりは特に難しい。そのはめ込み式プラモデル金型をはじめ、繊細な金型を得意とする秋東精工は、小さな工場から数々のヒット作品の金型を製作し日本の模型界を支えてきた、匠の集団だ。

創業者で会長の柴田幹雄さんは、国産初のプラモデル「原子力潜水艦ノーチラス号」を手がけた人。「当時はタガネという、ノミのような道具で金属を彫って金型をつくった。何度も失敗したけど、工夫をするのが楽しくてしょうがなかったね」と笑う。

現在は、コンピュータで設計後、3Dプリンタを使って見本をつくり、機械で金属塊を切削加工する。刃物では微細な角が削れず、わずかに曲面が残るため、さらに電気で溶かして角を取っていく。

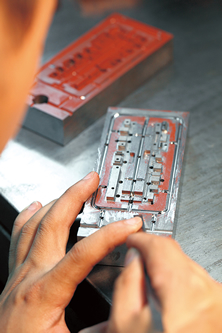

そして最後の、100分の1㎜単位の調整を行うのは熟練した職人たちの「手」だ。接合部に塗料を塗って合わせ、表面のムラを確認し、手で触りながら、電気式のやすりで削る。経験と感覚に頼る作業で、一人前になるには最低でも5年はかかる。

精度の高い金型からつくれば、かつてプラモデルの接合部に多く見られた「バリ」と呼ばれる残材部分が出ることはない。何より、全員が〝あってはいけない〟と思ってやれば、バリのない製品がつくれるのだという。高い目標を具体化し皆で共有することが、物づくりには欠かせないようだ。

カプセルに込めた小さな命の世界

日本では、スーパーマーケットやゲームセンターの自動販売機で手軽に買える「カプセルトイ」に入った小さなフィギュアが、長らく不動の人気を保っている。1960年代に米国からガムボールマシンとして輸入された当初、入っていたのは10円ほどの安価なおもちゃだったが、70年代以降はアニメキャラクターの消しゴム、フィギュアへと中身が変化していき、現在は300円前後の商品が主流となっている。

「日本のカエル」「南極」など、自然生物を専門としたカプセルトイ向けフィギュアを手がけるメーカー・いきもんから生み出されるフィギュアは、1シリーズ6~8種類。物によっては分解したり、折り曲げたりして直径40~75㎜のカプセルに収める。

生物のフィギュアは、生きている感じを出すのが難しく、ちょっとした首の角度や眼の描き方にも妥協しないという。彩色も重要だ。企画から商品完成までの期間は、通常なら半年から7、8カ月、長ければ2年近くかかるものもある。

フィギュアの元となる型をつくるのが、原型師。樹脂を電気グラインダーで削り形づくっていくが、細部を再現するため木や真鍮の糸でできた手製の道具も駆使する。「原型づくりには、正解も模範もない。だから皆、それぞれに方法が違うし、道具も工夫するんです」と話すのは、15年のキャリアを持つ寺澤光さん。

早ければ1シリーズの6個ほどを1カ月で仕上げるが、悩むと1年以上かかってしまうこともある。「うまくいっていないときは、ひと目見ただけで違和感がある。最初はなぜそう感じるかが分からない。腕のラインかな、ポーズかな、とあたりをつけて細部をやり直していくと、どんどん時間が経ってしまうんです」

手軽に安く買えるフィギュアにも、高い完成度が求められ、その要求に応えるつくり手がいる。彼らの切磋琢磨があればこそ、日本の模型文化が成り立っているのだといえるだろう。

印象や手触りといった極めて人間的な感覚が品質を支えている日本の模型には、どこか温かみすら感じられる。そんな血の通った玩具だからこそ、老若男女を問わず、あらゆる人を夢中にさせてしまうのかもしれない。