キッズ・ウェブ・ジャパン

Web Japan > Kids Web Japan > 日本語 > ハイテクジャパン > 炊飯器 > 生活変える台所革命

ハイテクジャパン

炊飯器

生活変える台所革命

大正時代まで使われていた土塗りのかまど(栗東歴史民俗博物館)

炊飯器が発明される前、ご飯をたくのは台所の一角に造られた「かまど」でした。まきで火を起こし、かまにコメと水を入れ火にかけます。火加減が重要ですが、かまどでは火の調節は難しく、朝早くからけむい中で火の番をするのは大変な仕事でした。「最初は弱火で…」などと火加減のこつを教える「始めチョロチョロ、中パッパ、ブツブツいうころ火を引いて…」という歌もあります。

国内初の電気炊飯器(東芝コンシューママーケティング)

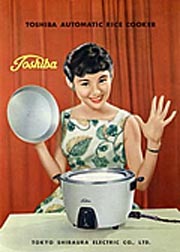

当時作られた海外向けポスター(東芝コンシューママーケティング)

電気炊飯器の研究開発は大正時代から始まりましたが、日本で自動式電気炊飯器(自動電気がま)が売り出されたのは1955年。1号機を開発した家電品メーカー「東芝(とうしば)」は開発に5年を要しました。苦労の末、外がまにコップ1ぱいの水を入れ、その水の蒸発でたきあがりを知り自動的にスイッチを切る「二重がま間接だき」という方法を編み出しました。

ご飯が自動的にたきあがる自動式電気炊飯器の誕生は、家庭からかまどをなくし、家事を減らして、生活を大きく変える「台所革命」をもたらしました。その後、メーカー各社からさまざまな改良が加えられた製品が登場し、またたく間に広がりました。

60年には自動保温式炊飯器とタイムスイッチ式炊飯器がそれぞれ発売され、ねる前にセットすれば朝にたきたてのご飯が食べられるようになりました。79年には「よりおいしく」という願いを実現するため、組みこまれた小型コンピューターで火加減を調節する「マイコン制御(せいぎょ)」も登場しました。