世界の先端を行く日本のロケット

2011年12月、鹿児島県の種子島宇宙センターから全長53mのH-IIAロケット20号機が打ち上げられ、搭載された人工衛星が地球を回る軌道に投入されました。この成功によって、日本のH-IIAロケットは、初飛行から10年で95%という成功率を達成し、世界でも最も信頼性の高いロケットとのひとつなりました。

HTV「こうのとり」を積み、打ち上げられるH-IIBロケット ©JAXA

H-IIAばかりではありません。2003年に打ち上げられ、2010年に月より遠い小惑星から世界で初めてサンプルを持ち帰った探査機「はやぶさ」、2005年の太陽観測を任務とした科学衛星「ひので」などは、固形の燃料で飛ぶロケットM(ミュー)-Vで打ち上げられ成果をあげました。さらに2011年1月、国際宇宙ステーションに向かった補給機(HTV)「こうのとり」は、H-IIAから進化したH-IIBで打ち上げられました。このように、宇宙の研究においても、ロケット開発においても、今や日本は世界の先端を走る国のひとつとなっています。

日本のロケット開発は「えんぴつ」から始まった?!

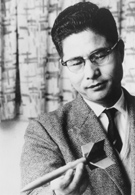

ペンシルロケットを持つ糸川英夫博士 ©JAXA

最新のH-IIBは全長56.6mの巨大なロケットですが、日本のロケットがここまで成長するには、長い道のりが必要でした。東京大学生産研究所の糸川英夫博士を中心にロケット開発が始まったのは、第2次世界大戦が終わって間もない1954年のことです。第一歩は固体燃料によるロケット(固体ロケット)の水平発射実験からでした。それは長さ23cm、重さ250gで「ペンシルロケット」と呼ばれたほど小さなものでした。つづいて登場したのは長さ120?、2段式の「ベビーロケット」で、改良を重ねて発射された「K(カッパ)1型」は、高度10kmに到達しました。

固体の燃料で飛ぶM-Vロケット ©JAXA

次の目標は人工衛星を打ち上げ、軌道に乗せること。1970年、「Λ(ラムダ)4S型5号機」が人工衛星「おおすみ」を打ち上げ、軌道に乗せることに成功しました。ソ連、アメリカ、フランスに次ぐ世界で4番目の成果です。その後も日本の固体ロケットは多くの観測衛星を打ち上げ、のちのM-V5号機による「はやぶさ」打ち上げにいたるのです。「はやぶさ」が着陸した小惑星は、日本のロケット開発を先導した博士の名をとり、「イトカワ」と名づけられました。「えんぴつ」から始まった宇宙への挑戦が、ついに世界の第一線に立ったのです。

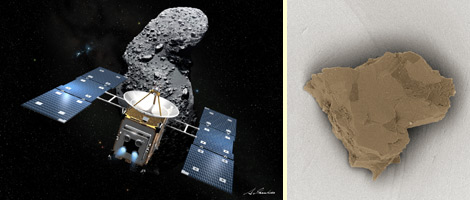

左/M-V5号機で打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ」。小惑星「イトカワ」に向かって飛行するイメージ画像(イラスト:池下章裕)

右/「はやぶさ」が地球に持ち帰った「イトカワ」の微粒子 ©JAXA