宇宙の研究を支える日本の技術

下部に固体燃料の補助ブースターを搭載した2つの液体燃料ロケット、H-IIA(左・全長53m)とH-IIB(右・全長56.6m) ©JAXA

日本のロケット開発には、もうひとつの流れがあります。それは1960年に始まった宇宙開発の取り組みです。こちらでは液体燃料ロケット(液体ロケット)の開発が進められました。固体ロケットのほうが構造は簡単ですが、速度や方向のコントロールが難しいという欠点があります。通信衛星や気象衛星などの商業衛星を打ち上げるには、コントロール性能の高い液体ロケットが有利でした。

1977年には、液体ロケットN-1ロケットで初めての静止衛星「きく2号」打ち上げに成功し、世界で3番目の静止衛星打ち上げ国になります。その後はさらに、打ち上げ能力や燃費、衛星のコントロール能力などの向上を目指した努力が続き、H型ロケットが開発されます。ここではペンシルロケットからM-Vにいたる固体ロケットで培った技術が生かされました。完成したH-IIAは、液体ロケットに固体燃料の補助ブースターを搭載し、低コストと高い信頼性を勝ち取りました。

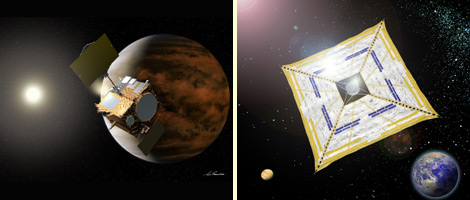

2010年、H-IIAロケットは、金星探査機「あかつき」(左)と惑星探査機「イカロス」(右)をいっしょに打ち上げた(左/イラスト:池下章裕、右/©JAXA)

H-IIAは2007年、月を周回する衛星「かぐや」を、2010年には金星探査機「あかつき」と惑星探査機「イカロス」をいっしょに打ち上げました。「イカロス」は、宇宙空間できわめて薄い帆を張り、帆に薄膜の電池をはって太陽光で発電しながら進む宇宙ヨットです。世界初の航行実験に成功し、次はもっと大型にして木星をめざします。そしてH-IIAは、2011年、打ち上げ率95%を達成しました。

また、H-IIAから進化したH-IIBは、国際宇宙ステーションに多くの物資を運んだHTV「こうのとり」を打ち上げました。H-IIBは、これからも7機のHTVを宇宙ステーションに運ぶことが計画されており、宇宙空間でのさまざまな実験や研究をサポートしていくことでしょう。日本のロケット開発と宇宙への挑戦は、「ペンシルロケット」から始まり、宇宙のヨットを走らせ、宇宙ステーションに資材を送るまでに成長したのです。日本は宇宙研究のためのロケット開発を、これからももっと続けていきます。

左/月を周回する衛星「かぐや」に載せたハイビジョン望遠カメラで撮った月面写真 ©JAXA/NHK

右/国際宇宙ステーションと結合するHTV「こうのとり」 ©JAXA/NASA

(2012年2月更新)